さまざまな分野で活躍している先輩たちをご紹介します。

- 「社会」を見ることの難しさと楽しさ – 結城翼さん

- 世の中は、声の大きな者 = 強者の声だけが通る社会ではいけない! – 上田薫さん

- 社会学は、自分の将来を考える/決めるための「ツール」になる – 垣東大介さん

- 社会学の多様性から得たもの – 今竹文香さん

- 社会学には無限のフィールドが広がります – 齋藤亮さん

- 興味を突き詰める経験 – 栗原瑠璃香さん

- これからの君たちへ – 篠部剛志さん

- 興味関心を追究しながら学んだ社会学のアプローチは自分の持ち味に – 冨田茉実さん

- 自分の価値観の解体、現場から学ぶ生きる実学 – 益子実香さん

- 社会学での学びは可能性を広げてくれる – 佐伯和紀さん

- 問題は自分で見つける、答えは自分でつくる。社会学はこれからの社会を生き抜く武器になる。 – 小柳真哉さん

- 背景へ想いを馳せる – 千葉麻由さん

- 学問と現実世界がリンクする面白さ – 大山翔さん

- 目の前にある「当たり前」を疑う – 谷口(片岡)勇輝さん

- 「井の中の蛙」広い世界の新しい事を知る – 谷口稜さん

- 社会に出て活かされる多様な視点 – 平瀬明日花さん

- 社会学は「一生モノ」の学問 – 明園詩織さん

- テレビドラマから始まったジェンダー研究 – 立川あづきさん

「社会」を見ることの難しさと楽しさ

「社会」を見ることの難しさと楽しさ

- 結城翼さん

- NPO法人自立生活サポートセンター・もやい 生活相談・支援事業および広報・啓発事業担当(東京学芸大学 教育学部中等教育教員養成課程社会専攻2015年卒業/バーミンガム大学国際開発学研究科Poverty, Inequality and Development Course修了)

仕事の概要:主に生活困窮者への相談対応のほか、市民向けの講演や行政に対する政策提言活動

1.私は学部時代、貧困・社会的排除をテーマに山谷地域で野宿者支援のフィールドワークを行いました。修士ではフィリピンのケソン市におけるジェントリフィケーション(立ち退きを伴う再開発)と植民地主義、国際機関による「支援」の関係を研究しました。

これらを通じて、次のことを学ぶことができたと思います。第1に、貧困等の社会問題は特定の地域で完結したり個人の選択だけで説明できるものではなく、社会構造との関係で理解されるべきであること。第2に、社会を論じる時、机上の空論や独りよがりにならないよう、人びとが社会をどう捉え、行為しているのかを現場に立って探求することが大切だということ。

2.フィールドワークを通じて、自らの常識を疑うことの重要さを身に染みて感じたことが、さまざまな背景を持つ人への相談支援をする上で重要な経験となっています。また、社会構造を捉えるために、統計や行政文書等を分析しなくてはなりません。データを用いて「社会」なるものに向き合ってきたことは、調査・提言という今の仕事にとても役立っています。

3.社会学をするということは「社会を社会の中から見る」ということだと思います。だからこそ、単にデータを集めるだけでなく社会とは何か、自分や他者は社会をどのようにして見るのか、といったことを考えざるをえません。それは厄介で面倒なことかもしれませんが、そうして得られる経験はいろんな場面に活きてきます。ぜひみなさんにも社会学の世界に足を踏み入れてほしいな、と思います。

世の中は、声の大きな者 = 強者の声だけが通る社会ではいけない!

世の中は、声の大きな者 = 強者の声だけが通る社会ではいけない!

- 上田薫さん

- 株式会社エフエムナックファイブ(FM NACK5)管理部(中央大学文学部社会学科1996年卒業)

仕事の概要:FMラジオ局の経理部門の責任者として、社員のお給料からラジオ番組に出演したタレントや芸能人の出演料など、会社の「お金の出入り」に関する全てをチェックしています。

1.社会学専攻コースで、留年したため卒論のテーマは2本

1年目「同性愛者のライフヒストリー調査」、2年目「新・新興宗教にハマる若者達」

当時は意識しなかったが、結果的に「“弱者(マイノリティー)”にとって、この社会の生きづらさ」について調べた2年間となった。

世の中は「声の大きい者達」の意見が大多数の考えと取られがちであるが、様々な思いを抱える「物言わぬ弱者(サイレントマイノリティー)」が実はこの世界にはかなりの大多数おり、彼らの意見はなかなか受け入れられにくい、という現実を学んだ。

2.ラジオというメディアは、放送を聴いてくれるリスナーの顔が見えない。

だからこそ、ラジオに携わる全員が丁寧な番組作りを心がけないと、「意見を言う者達」の方のみを向いて、「情報弱者や社会的弱者」への配慮が欠けた、「独りよがりで傲慢なラジオ放送」になってしまう。

学生の時に社会学で「物言わぬ弱者(サイレントマイノリティー)」の存在を強く意識する事を身につけられたのは、この会社を志望した大きな理由になり、今も財産となっている。

3.社会学の勉強は、その字の表すとおり「社会の様々な事象について学ぶ」ことです。

世の中の現実が相手なので、決して甘くやさしいものではないかもしれません。

また、学んだ事が社会人になってからそのままのかたちで役に立つとも限りません。

私だって、「同性愛や宗教」は、今の経理という仕事には直接関係ありません。

しかし、いつかどこかで必ず役に立ちます。それも自分が思ってもみなかったかたちで。

社会学は、自分の人生や生き方に大きく影響を与える学問です。

いま皆さんが生きているこの社会に対して色々とモヤモヤした思いがあるあなた、社会学を学んでみてはいかがですか。

社会学は、自分の将来を考える/決めるための「ツール」になる

- 垣東大介さん

- NHK制作局(東北大学文学部社会学科1996年卒)

仕事の概要:ディレクターやプロデューサーとして、旅番組やクイズ番組といったエンターテインメントを中心に作ってきました。これまでに担当した主な番組は、『ブラタモリ』や『鶴瓶の家族に乾杯』などです。

1.アメリカの政治学者、ベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』というテキストをベースに、民俗学や社会調査の成果を取り込みながら、「ことばと国家の関係」や、「日本という国のかたち」を研究しました。

生まれたときから目の前にある絶対的にみえるものが、実はそうではないことを、一つ一つ順を追って解きほぐしていく作業。一見あまりつながりがなさそうな事柄を、パズルのピースを埋めていくように関連付けていく作業。

どちらも社会学の基本的なアプローチだと思っていますが、これによって、「自分が知らないことを知ること」が、とても楽しいエンターテインメントなんだと、改めて気がつきました。

2.いまの仕事に役立っている、社会学を学んだことで得た3つのアイテム。それは、Ⅰ.先行する研究や調査を探し当てて、もっとも大切なところをラフに把握する力。Ⅱ.本当に正しいのか、常に比較・検証する癖。Ⅲ.まったく予備知識がない人にも伝わるよう、分かりやすくかみ砕こうとする思考法、です。

これまでつくってきた『家族に乾杯』や『ブラタモリ』で、私たちが住むこの国の面白さや豊かさを、そこに暮らす人の営みや地質・地形、歴史などいろんな角度から発見し続けることができたのも、大学時代に社会学にふれたことが大きいと思います。

3.社会学とは、自分がもとから興味のあるモノゴトの「正体」を探る学問だと思っています。社会学には、先人が開発したモノの見方のいろんな「物差し」があります。まずはその物差しの基本的な使い方を学び、そして自分なりに使いこなすことができれば、自分が興味のあるモノゴトのそもそもの成り立ちや構造、社会に及ぼす影響はもちろんのこと、なぜ自分がそこに惹かれるのか、を明らかにすることが出来ます。

社会学に触れることは、みなさんがこの先に何をしたいのかを見極めるとき、そしてやがて世の中に飛び出していくときに、きっと大きな財産になると思います。

社会学の多様性から得たもの

- 今竹文香さん

- 富士ソフト株式会社 エリア事業本部エンベデッドシステム部(中京大学現代社会学部現代社会学科2018年卒業)

仕事の概要:システムの設計、プログラミング、システムのテストを行っています。

1.卒業論文では「ライフイベントによる社会意識の変化」をテーマに、パネル調査(同一個人を追跡した調査)のデータを借用して分析するということを行いました。先行研究が少ないことと、研究テーマに合わせて自分で収集したデータではないことから、思うように仮説が立てられず試行錯誤しましたが、先生や同級生の助言もあり、ひとつの型にはまらず多角的に考えることを学びました。

2.システムに不具合が見つかったときに、不具合原因の見当をつけ、検証し、修正するプロセスは、社会調査で繰り返し行った「仮説→分析→結論」のプロセスに似ています。

また、はじめに見当をつけた箇所の影響がみられず、別の視点からアプローチするために思考を切り替えるとき、卒業論文で試行錯誤した経験が役立っていると感じます。

3.現代社会学部卒業というと、たいてい「何を学んでいたの?」と聞かれます。

社会学はありとあらゆる事物を研究対象にできます。私は学年によって異なるテーマで調査を行いましたし、同級生の卒業論文のテーマも様々でした。

いま関心のあるものを突き詰めることも、よく知らないことに触れることも可能な 分野です。様々な知識を吸収して、多様な視点で考える力を養えると思います。

社会学には無限のフィールドが広がります

社会学には無限のフィールドが広がります

- 齋藤亮さん

- 公益財団法人日本生産性本部

ICT・ヘルスケア推進部(早稲田大学教育学部教育学科2015年卒業/法政大学大学院政策創造研究科政策創造専攻修士1年 在学中(2025年時点))

仕事の概要:メンタルヘルス・健康経営・働き方改革等に関する企業調査およびセミナー・シンポジウムの企画運営

1.社会学との本格的な接点は、3年次に教育社会学ゼミに所属したことが始まりです。ゼミでは社会調査の技法を理解するために『文化資本(幼少期の読書量・課外活動・家庭教育等)とキャリア意識の関係性』をテーマに複数の大学でアンケート調査を実施しました。課題意識に基づいた仮説を設定し、分析を通じて丁寧に検証・考察する一連の過程からデータを正しく読み取ることの大切さや目に見えない社会構造を解き明かすことの苦楽を学びました。

2.今の仕事では企業に対してアンケートを実施し、分析結果を報告することが頻繁にあります。担当者との話し合いから企業が抱える課題の要因を予測したうえ調査を実施するのですが、効果的な質問項目を考え、結果を考察するさい、大学で学んだ社会調査やデータ分析の知識・経験が活きていると感じます。またどんな仕事でも課題発見⇒仮説設定⇒分析・検証⇒改善を繰り返すことが求められると思いますが、社会学を専攻すること自体が良い訓練になるのではないでしょうか。

3.人の営みのメカニズムに興味がある方や、いろんな人の話を訊いて新しい発見をしたい方、社会問題を解き明かしたい方にとって社会学はとてもお薦めしたい学問です。まだピンと来ない方が多いかもしれませんが、社会学の対象領域には教育や観光・産業・家族・犯罪などがあり、非常に門戸の広い学問です。きっと入学後でも関心分野を見つけることができるはずです。皆さんが実りある大学生活を過ごされることを心から願っています。

興味を突き詰める経験

- 栗原瑠璃香さん

- 株式会社帝国データバンク 業務推進部(武蔵大学社会学部社会学科2014年卒業)

仕事の概要:取引先の与信判断をするために必要な「企業信用調査」を通して企業活動を支援している会社です。多様な企業情報を提供する法人向けインターネットサービスがあり、その運営をする部署に勤めています。会員のサポート、データベースの管理やシステム構築などが主な業務です。

1.卒業論文を執筆するにあたって研究を進める中で「男性か女性か」に規定されないジェンダー・アイデンティティがあることを知り、当事者の方々にインタビュー調査を行いました。実際に当事者コミュニティの場に分け入って交流を深めることから始まったため、一筋縄ではいきませんでしたが、問題関心を持って真摯に向き合うことの難しさと、興味本位だけで終わらせることのできない責任の重さを学んだ貴重な経験となりました。

2.社会学を学ぶ中で得た「当たり前だと思っていたことが実はそうではなかった」という多くの経験が、職場内のコミュニケーションにおいて固定観念にとらわれずフラットに対応する姿勢を心がけることに繋がっています。仕事において何か一つの課題があったとして、その問題点を洗い出して、それに対して何をすべきか、いつまでに、どのように進めるか、そのアクションによって影響が出ることは何か、といった問題解決に対する基本的な考え方も身につけることができました。

3.少し語弊があるかもしれませんが、社会学は「人に関することなら何でもアリな学問」だと思っています。日常生活で感じている「なぜ」について追究してみたいと思う気持ちが少しでもあれば、選択する意義はあると思います。私は、「常識を疑う学問に興味のある人たちが集まるところで学ぶわけだから、きっと面白いだろう」という、いま思えばかなり漠然とした期待を持って「社会学部」を選択しました。実際に入ってみると、想像以上の貴重な出会いがたくさんありましたし、多岐に渡る基礎科目を学習する中で知識を深め、興味のあるテーマを深堀していくという楽しさもあり、選んでよかったなと思っています。

これからの君たちへ

- 篠部剛志さん

- 竜王町役場 未来創造課政策推進係勤務(龍谷大学社会学部社会学科2010年卒業)

仕事の概要:町行政の総合調整、町総合計画などのまちづくりに係る各種計画の策定、広域行政の政策や公共交通の政策、地域コミュニティ施策の推進、町民の陳情・要望および苦情受付、町長の特命事項 等

1.在学時は沖縄の歴史や文化をテーマに調査を行いました。主にフィールドワークを中心に現地調査し、書籍などでは発見できない人々の生き方や感情などに触れてきました。

調査の過程において、最初考えていた捉え方が、実際に自分の足で歩き、目で見て、耳を傾けることによって、多くの方々の様々な価値観を知り、新しい捉え方を発見することができました。調査に出向くには労力や経費、時間などがかかりますが、そこでしか知り得ない貴重な情報が沢山埋まっているため、現地に赴くことの重要性を学びました。

2.公務員の仕事は事務作業が多いため、机上の空論だと言われがちですが、私は大学での経験を活かし、出来るだけ多くの現地に赴くことを心がけています。

また、地域の景色や雰囲気、そこに住まわれている方々のお声を聴くことを大切にしています。

まちづくりはまち単位で抱えている問題が異なっていますので、明確な答えはありません。そのため、社会学のように、社会現象の実態や原因のメカニズムをデータなど活用して明らかにしていく手段は、まちづくりを進めていくための重要な方法と考えています。

3.高校生の皆さんの中には、将来に対して不安を抱いている方もいると思います。

その不安を払拭するためには、まず自分が何をしたいのかをしっかりと考える必要があります。私の場合は、自己分析をしっかりと行い、自分が何者であるか、また何をしたいのかを見つめ直してきました。

今が人生において最も重要な時期なので、悔いが残らない選択をし、これからの自分の未来に向け、1歩踏み出してください。

興味関心を追究しながら学んだ社会学のアプローチは自分の持ち味に

- 冨田茉実さん

- ブラザー工業株式会社プリンティング&ソリューションズ事業SOHO・新興国推進部(名古屋大学文学部社会学専攻2013年卒業)

仕事の概要:入社後4年間は人事部にて、主に新入社員や外国籍社員向けの研修企画・運営を担当しました。現在は、プリンティング&ソリューションズ事業にて、プリンターや複合機の海外市場向け営業企画業務に携わっています。

1.卒業研究では、日本で働く高学歴中国人女性を対象として、日本での滞在経験や職場環境がキャリア選択に及ぼす影響とその志向性について研究しました。知り合いゼロの状態から26名の方にインタビューを受けて頂けるまで奔走したことや、語りから結論を導き出す難しさに試行錯誤しながらも論文を仕上げたことは、自分の興味関心を突き詰めるという貴重な経験になりました。

2.人事部で外国籍社員と向き合う際には、外国籍社員側の視点から考察した卒業研究が双方の立場を理解するための基礎となりました。また、事業部での最初の担当国が中国だったので、ビジネス以外の視点から中国社会を眺めた経験は、中国ビジネスを担当する際の出発点になりました。

情報を収集しながら仮説を練り、分析・検証を経て結論を導き出す社会学のプロセスは、市場データや顧客からのフィードバックを踏まえて最適な販売戦略を検討していく、という現在の営業企画業務にも当てはまります。とはいえ、最初に立てた仮説通りに進むことはなかなかありません。明確な解がなくても、状況変化を察知して柔軟に軌道修正していくアプローチを学んだことは、現在の仕事にも繋がっていると思います。

3.ぜひ、今自分が一番関心を持っていることを探してみてください。こんな研究がしてみたいと思ったとき、門戸の広い社会学なら、きっとうまく料理する方法が見つかるはずです。そしてそのまま同じ道に進めば、大学時代の研究は将来に向けた序章になり、違う道を行けば、自分の興味関心を突き詰めた経験がまわりとは違うあなたの持ち味になると思います。

自分の価値観の解体、現場から学ぶ生きる実学

自分の価値観の解体、現場から学ぶ生きる実学

- 益子実香さん

- 東北大学文学部人文社会学科社会学専修2023年卒

仕事の概要:在学時から研究対象地である宮城県丸森町で地域おこし協力隊に着任。複数の災害に見舞われた限界集落・筆甫において「再エネの普及推進」「森林資源の活用」のミッションに挑戦。現在、薪窯パン屋の独立を目指して、パン職人修行中。

1.私は母校の小中学校が廃校になるほどの過疎地域で生まれ育ったことから、「地域づくり」を学びたいと考えました。3年次の調査実習で限界集落に赴きましたが、実際に現場に入って活動したいと考え、4年次に地域おこし協力隊になりました。

生活や活動をするなかで、外部の人間として調査で見えていたものと内実の違いに驚き、自分の地域づくり活動でも壁に当たりました。そのため、卒論では、さまざまな立場の住民の目線から捉えられる地域づくりの実態と、自分の活動の構造的な問題点を描きました。

2.大きく2つあると思います。

まず、私たちが生きる社会で「常識」とされているものやルールに対して、おかしいことには「おかしい」と声をあげてよいと気づけたことです。

次に、 短絡的に人のことを決めつけるのではなく、その背景や環境を辿るようになったことです。それまでは「幸せ」や「成功」のためには、努力をして競い合い、他者よりも優れることが必要だと考えていました。しかし、ジェンダーや地球環境、貧困問題を学ぶことで、無意識に他者に犠牲を強いる社会の仕組みに気づき、人の痛みや自分の弱さに向き合うようになりました。自分の価値観が解体される驚きの過程でした。

3.社会学は、机に向かって勉強するだけでは完結しない学問です。もちろん、本を読むことやデータを分析することは大前提として大切ではありますが、取り扱うのはどのようなテーマであっても、現実の社会のなかにあり、あなたや私の生きることそのものに直結しています。だからこそ、学外に飛び出して現場に足を運び、当事者と向き合ってみてください。そこで出会った方々は、きっと人生の宝になるはずです。

社会学での学びは可能性を広げてくれる

社会学での学びは可能性を広げてくれる

- 佐伯和紀さん

- 摂陽明正株式会社 生産推進本部:設計情報室 基本設計(聖カタリナ大学人間健康福祉学部人間社会学科2021年卒業)

仕事の概要:お客様からいただいた設計図を基に、CADという設計支援ソフトを用いて、電気を安定供給するために必要不可欠な受配電制御装置の図面を作成しています。

1.卒業研究では「人工知能(AI)の導入による若者の労働変化」をテーマに研究し、官庁統計や先行研究等を用いた既存資料分析を主に行いました。研究過程において、文献によって定義の捉え方が異なっていたり、文献の執筆者によって考え方も多種多様であったりしたこともあり、ひとつの考え方の型にはまらず多角的に物事を考えることの大切さを学びました。

2.受配電制御装置の図面作成は、社会学と直接的には関係がないように思われることが多く、専門的な知識がないと活躍できないという固定観念を持たれていることもあります。しかし、お客様からいただく設計図はどれも同じではなく、設計図によって様々です。設計図から読み取れる情報を整理しながら、お客様の要望事項を分析し、読み解いて図面を作成していく過程には、卒業研究の時の学びである多角的に物事を考えることの大切さが活きています。文系出身の私でも理系の仕事ができている要因としては、社会学で学んだことが現在の仕事にも繋がっていることが大きいと思います。

3.社会学はありとあらゆる物事を研究対象にできます。いま関心のあるものを突き詰めることも、よく知らないことに触れることも可能な分野です。私は「人工知能(AI)の導入による若者の労働変化」で労働社会学とAIを組み合わせた研究を行いましたが、様々な知識を吸収して、多様な視点で考える力を養えたと思います。社会学に触れることは、将来何をしたいのかを考えるとき、そして世の中に出たときに大きな財産になると思います。自分の未来に向けて、実りのある大学生活を過ごされることを願っています。

問題は自分で見つける、答えは自分でつくる。社会学はこれからの社会を生き抜く武器になる。

問題は自分で見つける、答えは自分でつくる。社会学はこれからの社会を生き抜く武器になる。

- 小柳真哉さん

- 一般社団法人アスバシ(愛知大学文学部人文社会学科行動社会学専攻2011年卒業)

仕事の概要:学校と地域をつなぐ専門家「キャリア教育コーディネーター」として、社会人講師講座やインターンシップ、PBLプログラム、探究学習等のコーディネートをしています。また、新しい教育制度の設計に向けた政策提言や新規プログラム開発なども行っています。

1.卒業論文ではコミュニケーションや人間関係の希薄化について研究をしました。「最近の若者はコミュニケーション能力が低い」「人間関係が希薄化している」と言われていたことに対して、そうではないのではと思っていたので、実際に調べてみました。すると、世代間で認識に差があったり、コミュニケーションというものの捉え方が異なっていたり、実態ではない部分で「当たり前」が作られていることに気がつきました。当たり前を疑うこと、本質を捉えることの重要性を学び、答えは自分でつくることができるんだ、という感覚を得ることができました。

2.私の仕事はソーシャル・ビジネスで社会課題(私の場合は教育分野におけるキャリア教育の課題)の解決を目指した事業を行っています。仕事は与えられるものではなく自分で見つけるものなので、社会における課題を発見することから仕事は始まります。まさに社会学で学んだ「当たり前を疑うこと」を通じて仕事を創り出しているといえます。そしてその仕事は、自分で作った答え(考え)を体現していくことで成果を出していきます。これも社会学での学び、特に論文を書く(=自分の考えを創る)という経験の中から得られたものが大きいです。

現場では、市民参加型学校としての「愛知サマーセミナー」をNPOの一員として担ったり、東海社会学会の理事として東海社会学会の社会調査インターカレッジの高大連携の取り組みを担ったり、様々な連携やネットワークを作っていく力も社会学を学ぶ中で培われたと思います。

論文や専門書を読むという経験も今かなり活きています。理論と実践の両面から物事を捉えられることは特に政策提言などをしていく上で役立っていますし、学会や行政に関わる報告書などを抵抗感なく読めることは自分の強みになっています(実は意外とこれができる社会人は少ないのではと思われます)。

3.AIなど様々な技術が生まれてきたことで、「統計的にある程度の正解らしいもの」は誰でも出せるようになってきました。その中で必要なのは「主観的に自分の中で信念を持てること」だと思っています。それは仕事だけではなく一人一人が豊かに生きていくための武器になります。

何をやっても社会学になると言われるほど学びの幅が広い社会学、そんな学問だからこそ、自分で好きなように問いを見つけ、自分で好きなように答えをつくることができます。この経験はこれからの未来を生きていく皆さんにとって貴重なものになるはず。そんな経験を社会学を通じて得てみませんか?

背景へ想いを馳せる

背景へ想いを馳せる

- 千葉麻由さん

- 学校法人中央大学 学部事務室勤務(2025年3月時点)(中央大学文学部人文社会学科社会学専攻2020年3月卒業)

仕事の概要:主に授業・試験運営、電話や窓口での学生対応に関わる仕事をしています。

1.かつて、自営業者を保護する機能をもったセーフティーネットであった商店街が、近年、シャッター街と称されることが多くなっています。

卒業論文では、その例外ではない地元の商店街において、時代の流れによって商店街がどのように変容してきたのかを、これまで起こってきた対立に焦点を当て、文献によるドキュメント分析と商店街関係者への取材により調査しました。

街で起こる様々な事柄や駅前の再開発を巡って、家族同士、店同士、商店街同士や市との衝突が起こっていましたが、対立のその後も全て解決されているわけではなく、忘却や沈黙によるやり過ごしや、全く異なる事柄によって偶発的に解決されて今に至っていたのです。

商店街は店主の生活に密接に結びついているからこそ、自らの暮らしを守るため、複雑性を持っていることが新たな発見でした。

2.現在、大学の学部事務室において、主に授業・試験運営、電話や窓口での学生対応に関わる仕事をしています。

専攻では、多様な調査方法や社会学的な考え方を学びましたが、日々ニュースなどで目にする問題や身の回りの事柄が、社会の仕組みや時代背景の影響を受けており、原因は個人に起因するとは限らないという学びは、大事な意識となっています。

相手の背景に想いを馳せる意識は、多様なステークホルダーと関わることが多い日々の中で、とても大切であると考えています。

3.みなさんは今、気になっていることや夢中になっていることはありますか?

社会学では研究対象に制限は特になく、ドラマやアニメ、アイドルなど、あなたの身の回りのことが立派な調査対象になります。

興味関心のあるものを社会学によってより深めていき、これまでしてこなかった見方や考え方を発見し、社会学の面白さをぜひ体感してほしいなと思います。

学問と現実世界がリンクする面白さ

- 大山翔さん

- 千葉県公立中学校教諭(社会科)(武蔵大学社会学部社会学科2018年卒業)

仕事の概要:担任や部活動の顧問としての業務の他、分掌では生徒会担当として学校行事の運営をしたり、校外学習担当として学年の校外学習や修学旅行の立案・計画などを行ったりしています。

1.卒業論文では「学校という『社会』の中で、ジェンダー観はいかにしてつくられているのか」をテーマに、教育実習先の中学校の合唱部でフィールドワークを1か月間行いました。ある程度の仮説を立てて調査を行いましたが、自身の予想とは異なる光景や現象を目にすることも多くありました。当時は「どのように卒論を完成させようか」ということで頭がいっぱいでしたが、結論ありきで調査を行わず、ありのままを受け入れて分析したことが結果的に意味のある研究へとつながったと思います。

2.教育とジェンダーについて見識を深めた3,4年次のゼミでの研究は、元々教員を志望していた私にとって非常に実りのあるものでした。「男の子として学校生活を送りたい女の子がいる」「同性に好意を寄せていることを先生にだけ打ち明けたい」「いつになっても声変りせず、『男らしい』声にならない」…。実際にこうした悩みを抱えた生徒に出会ったとき、社会学は単なる学問ではなく、現実の社会で起こっている世界そのものなのだと実感しました。誰もが社会の中で何かに悩んでいますが、それらに対して答えを出せるほどの力は私にはありません。しかし、声なき声を認知し、少しでも理解できるよう努めることができているのは、社会学の学びが私の中で活きているのだと思います。

3.正直な話、社会学を学ぶことによって企業の即戦力になったり、就活に有利になったりするといった話は聞いたことがありません。しかし、だからこそ社会学は、学ぶ楽しさ・知る楽しさを純粋に味わうことのできる学問だと思っています。社会学と一口に言っても、教師や外国人、オタクなど、人々によって形成される「社会」の数だけ社会学は存在します。「なぜ?」という気持ちを大切に、自分が興味のある「社会」を追究して学ぶ楽しさ・知る楽しさをぜひ味わってみてください。そして、いつか世の中に飛び出したとき、社会学があなたの中で活きてくる瞬間があるかもしれません。

目の前にある「当たり前」を疑う

目の前にある「当たり前」を疑う

- 谷口(片岡)勇輝さん

- コロンビアホテル&リゾーツ株式会社 勤務地:BnA Alter Museum 部署:フロントデスク(関西大学文学部総合人文学科2018年卒 関西大学文学研究科教育学専攻修士課程2020年修了)

仕事の概要:宿泊施設運営業務(ゲスト対応、予約管理、チェックイン・チェックアウトの手続き等)、宿泊施設の課題発見からチャンス開発、企画の立案および実施(主に仕組みづくり)を行っています。

1.学部生の時は「英語学習とジェンダー」に関する研究をアンケート調査、非参与観察を用いて実施しました。大学院生時は「日本の大学におけるオンライン国際連携学習型教育の成果と課題」の研究を、インタビュー調査、参与観察を用いて行いました。どちらも、一般的には「当たり前」とされていることに疑問を抱いたことから研究を始めました。ここから得たものは大きく2つあります。1つ目は、アンケート調査やインタビュー調査を通じて、データの収集と分析の方法を学び、そのデータを深く理解する力を養いました。2つ目は、参与観察中に学習者のサポートを行う中で、学習者のニーズや不安を理解し、それに応じた適切なアドバイスを提供する力を培いました。

2.まず何よりも、大学時代に培った「当たり前」を疑問視する習慣が付いているからこそ、ホテル運営では様々なチャンスを発見し、それを提案、実施していくことで業績向上に貢献することができています。さらに、研究で培ったデータ分析力は、業績向上やサービス改善のために、業績、ゲストのフィードバックやアンケート結果を分析する際に役立っています。また、学習者サポートの経験から得た「相手のニーズを察知し、適切な対応をするスキル」は、日々のゲスト対応やスタッフ育成に生かされています。ゲストやスタッフのニーズを理解し、迅速で的確な対応が求められる場面で大いに役立っています。

3.社会学を学ぶことは、自分が生きる社会を理解し、その中で自分自身の役割や可能性を考えるための大きなヒントになります。身の回りの出来事やニュース、SNSの情報、周囲の人の考え方に対して、常に「どうして?」と疑問を持ち続けてください。いろいろな視点や考え方に触れることで、自分の社会を俯瞰し、よりよい社会や組織を作るために自分ができること、やりたいことを考え、行動に移してみてください。みなさんが、どのように社会に貢献していくのか、とても楽しみにしています。

「井の中の蛙」広い世界の新しい事を知る

- 谷口稜さん

- 栃木県小学校教員(明星大学人文学部人間社会学科2018年卒業)

仕事の概要:担任としての業務の他、校務分挙では体育主任として教科体育についての提案や運動会のような体育的活動の企画・運営をしたり、情報主任としてICTについての情報の発信や研修を行ったり、児童会担当として児童会活動の企画・運営をしています。

1.「格差」を軸に社会構造を学びました。その中でも、教育機会の格差を中心に研究を進め、「義務教育制度と完全無償化」と題した卒業論文にまとめました。研究を進めていく過程で、義務教育期間を完全無償化にすることの難しさを実感しました。この研究を通しての学びは、社会の問題を解決するためには多くの事象が複雑に関連し、その一つ一つを解決しなくてはならないということです。その一方で、世の中には正解が複数あるものも多く、立場の違いやタイミングの違いで様々な選択をしているのだと学びました。

2.児童理解に努める中で、その児童の家庭や地域、そのほかにも目に見えるものだけではなく、周りの環境にも意識し児童の様子を見ています。また、教職の仕事は事務仕事も少なくありません。学力テストや体力テストの分析のような仕事をする際には、様々なデータを読み取ったり、調査をしたりする中で得た知識や技能を活用することができています。

3.「井の中の蛙」を脱するチャンスです。大学生になると、様々な地域で育った人や異なった経験をしてきた人と出会います。その時、「自分の人生は限定的なことをしてきたんだ。こんなにも違った世界があるのか。」と感じることでしょう。自分の知らなかった世界に触れた喜びや見たことも聞いたこともない知識を知ることの感動を味わえます。社会学も同じです。自分の生きている社会について知ることができます。自分の生きている世界はこうやって動いているのかと感動したり落胆したり、心が揺れるはずです。

実は、「井の中の蛙」には続きがあります。井の中の蛙は大海のことは知らないけれど、井から見える空のことは誰よりも知っているというものです。新しいことを知るのってわくわくしますね。社会学を通してもっと心が揺れる学びをしてください。

社会に出て活かされる多様な視点

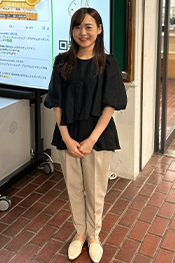

社会に出て活かされる多様な視点

- 平瀬明日花さん

- マンパワーグループ株式会社 関西キーアカウント支店 アカウントセールス(神戸学院大学現代社会学部現代社会学科2023年卒)

仕事の概要:お仕事を探している登録スタッフの方々に、働いていただく企業を増やすため、新規法人営業/各企業のニーズや課題に応じた人材サービスの提案営業/既存顧客や就業中のスタッフへの継続したフォローを行っています。

1.在学時は兵庫県但馬地域の養父市・豊岡市をフィールドとする「たじま未来プロジェクト」に参加しました。目標は、音楽と映像の力で地域の魅力を伝えることです。新型コロナウイルスの影響によりゼミを含めた全ての授業がオンラインとなり、現地でのフィールドワークも出来ないなか、離れていてもできることを考え、リモートでの取材と動画制作に挑戦しました。

私は養父市に移住したご夫婦の取材を行い、自分とは異なる考え方に触れました。多種多様な考えを持つ人々の気持ちを大切にすること、そして自分の気持ちも大切にすることの重要性を学びました。

2.生きていくために重要な「仕事」に関わるため、様々な年齢・生活環境・思考を持つ人々と接する仕事です。「そんなことで悩まなくてもいいのに」「こうしたらいいのに」という思考は危険で、相手の気持ちを汲み取れない可能性があります。なぜこの人はこう思うのか、話を聞いてかみ砕いて理解していく、そして気持ちを大切にしながら、今後の事を一緒に考えていくことが出来ているのは、多様な考え方を持つ人々と関わり、ひとりひとりの気持ちを大切にしてきたからだと思います。大学時代に、年齢や思考の異なる人々と接する機会があったことが、現在の仕事に活きています。

3.社会学は、社会に関係していれば何でも学ぶことができると思っています。幅が広いからこそ、自分が「これだ!」と興味を持つことが出来る分野に出会えた時は嬉しいものです。

ゼミのグループワークでは地域の魅力を伝える音楽・映像を制作し、卒業論文では地域のスマート農業に関する調査を行いました。一見なんの関係もないようですが、「地域」に着目しているところに共通点があります。私は社会学の視点から地域にアプローチすることに興味があったのです。

どのような進路を目指すのか沢山悩む方もいらっしゃると思いますが、皆さんが数年後、「これを学べて良かった」と思える未来になることを祈念いたします。

社会学は「一生モノ」の学問

- 明園詩織さん

- 中京大学現代社会学部現代社会学科社会学専攻2019年卒業

仕事の概要:愛知県尾張地方の放課後等デイサービス事業所で、児童指導員として約5年間障がいのある子どもの支援業務に従事。2024年に退職し、現在は専業主婦として公立小学校教諭の夫をサポート。

1.在学中は、教育社会学の分野を専門的に学びました。学校や教育に関する様々な課題に目を向け、時にはフィールドワークにも参加しました。そうした中で、当事者の方の生の声を聞き、視野を広げられたことが卒業後にも活きる経験になりました。

2.児童指導員は、障がいのある子どもたちが抱える生きづらさを軽減するための支援を行う仕事です。子どもたちの障がいの程度や各家庭を取り巻く環境は、それぞれ違います。ひとりひとりの生きづらさに向き合い、支援の方策を考えていく上で、在学中のフィールドワークで見聞きした実例や当事者の声は、とても大きなヒントになりました。

「生きづらさ」というと、どうしても個人に原因を求めがちですが、社会学では「社会の仕組みに問題があるのでは?」という視点をもちます。在学中の学びで得たそうした視点は、子どもたちの支援環境を整える上でも大いに役立つものでした。

現在は退職し、専業主婦として小学校教諭の夫を支えるのが私の仕事です。

現代は学校に求められる教育的ニーズも多様化しています。夫を見ていると、教師の仕事は広い視野と強い精神力が必要だなあと常々感じます。そうした中で、夫の苦労を少しは理解できているとしたら、それは在学中の学びがあったからだと思います。

我が家にとって、社会学は夫婦円満の秘訣といえるのかもしれません。

3.生きている以上、他者と関わることは避けて通れない道です。価値観やルーツの異なる人と出会うこともあるでしょう。社会学で得る学びは他者を理解し、多様化する社会を理解する大きな助けとなります。たとえライフステージが変わっても、それは変わりません。そうした意味で、社会学は人生を豊かにする「一生モノ」の学問だと思います。多くの方が学んでくださることを願っています。

テレビドラマから始まったジェンダー研究

テレビドラマから始まったジェンダー研究

- 立川あづきさん

- 信濃毎日新聞社伊那支社勤務(2022年4月入社)(滋賀県立大学人間文化学部人間関係学科2022年卒)

仕事の概要:入社後、長野本社編集局整理部で写真や原稿のレイアウトを担当。2023年10月から編集局報道部、2024年4月から伊那支社。今は事件事故、司法担当と地域の話題を追っています。

ジェンダーに関する分野では、行政婚活や、女性として初めて地域の秋祭りでお囃子を担当した高校生、男性の居場所づくり、シングルマザーの個人事業主などを取材しました。

1.卒業論文では、女性だけが仕事と子育ての両立を求められる原因を探るため、アンケート調査をしました。分析では、個人が内面化しているジェンダー規範の中でも特に「有害な男らしさ」に注目し、家事育児、介護などの「ケアワーク」が「女性が担うもの」とされる背景を考察しました。

私たちの意思決定は社会の影響を大きく受けることです。「個人的なことは政治的なこと(The personal is political)」という言葉のように、自分の問題だと思っていることは実は社会構造のせいかもしれない、と疑う大切さを学びました。

2.「当たり前」や「普通」を疑う姿勢を持つことです。取材対象者やコミュニティにとって当たり前なことでも、その特異性に気づくことがニュースを見つけることにつながると思います。また、これまでマスコミではニュースだと当たり前に価値をつけられていたことも自分なりに取り上げる意味や取り上げ方を考えて仕事をするようにしています。

3.社会学に興味を持ったきっかけは高校3年生の時に放送されていたテレビドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」を見たことでした。受験勉強そっちのけでドラマを視聴し、描かれていたことをもっと詳しく知りたいと大学で勉強にのめり込みました。その問題意識が今の仕事にもつながっています。今の好きなことや興味をとことん追求してほしいです。

社会学的視点で様々なことを考えると物事がこれまでと違った風に見えて楽しいので、好きなことがない場合でも、社会学はおすすめです。

先輩たちの具体的な声が聞きたいです。

1.在学時に何をテーマとして調査・研究し、その過程で何を学びましたか

2.現在のお仕事に、専攻での学び・経験がどのように活きていますか

3.高校生へのメッセージがあればお願いします