第95回日本社会学会大会 11/13(日)14:00~17:00 シンポジウム報告要旨

報告番号316

今世紀初頭に成立した2ちゃんねる文化は、当時の日本の社会変化、そしてコミュニケーション環境の変化を受け、若者の間のヘゲモニー闘争の一環として生み出されたものだったと見ることができる。そこでは独特の「弱者観」と「強者観」が提示されていた。つまり男女間のコミュニケーションが苦手な「恋愛弱者」である一方で、ネット上のコミュニケーションが得意な「情報強者」であるような者、とりわけ男性がそこに集結し、独特の文化を作り出すことになった。

まず「恋愛弱者」としての彼らは、いわゆる「非モテ」の立場から、ミソジニーの構造転換を進めていく。つまり従来のそれはパターナルな「強者男性」によるものだったが、彼らのそれは「弱者男性」によるものであり、そのため彼らは一部の女性を「女神化」したり、現実のものではない女性、とりわけ二次元キャラクターに「萌え」たりする一方で、現実の女性を誹謗していく。

しかもその際、女性の弱者性と男性の加害者性を訴えるフェミニズムに対して、彼らは自分たちこそが「真の弱者」だと訴え、女性はむしろその「弱者アピール」から特権を得ているとして強く反発した。「弱者の特権」というそうした発想は、いわゆる「在日特権」などをめぐってエスニックマイノリティへの誹謗とも結び付きながら、ヘイトスピーチの文法を作り出していくことになる。

一方で「情報強者」としての彼らは、いわゆる「情弱」を馬鹿にし、「嘘は嘘であると見抜ける」こと、とりわけマスメディアの情報にだまされないことを信条としながら、「何も信じない」という態度を冷笑的に示し合っていた。しかしそこに見られたのは、「何も信じないという態度を頑なに信じる」という態度でもある。そのため彼らは、やがて「マスメディアの報じない真実」を頑なに信じ、ときに捏造さえするようになる。

そうした彼らの態度は、元来はオウム真理教事件などを踏まえ、陰謀論にだまされないためのものだったが、しかし逆に「マスメディアの陰謀」に強く執心するものとなる。しかも彼らはその際、集合知による情報活動をゲーム感覚で実践することで陰謀論を創作していった。ゲーミフィケーションによる集合的創作という技法を取り入れることで、彼らは陰謀論の構造転換を進め、そこからフェイクニュースの文法を作り出していくことになる。

こうして進められていった構造転換は、デジタル化を伴うものであり、いわばミソジニーと陰謀論の「デジタル・トランスフォーメーション」として位置付けることもできるだろう。だからこそサイバー空間を通じて、それらがグローバルに流通することが可能となった。アメリカではその後、4chanや8chanを舞台とする「ゲーマーゲート事件」「ピザゲート事件」などを機に、より過激なかたちでそれらが噴き出してくることになる。

本報告では、とくに当時の2ちゃんねるでの議論の言説分析に基づきながら、この特異な文化、ちゃんカルチャーの成り立ちを検証し、現在に至るまでのその影響について考えてみたい。

【参考文献】

伊藤昌亮,2019,『ネット右派の歴史社会学――アンダーグラウンド平成史1990-2000年代』青弓社.

報告番号317

「女ヲタ」に類する言葉として、「女オタク」がある。この語は、当初「オタク」と言うと男性ばかりが想起された状況のなかで、女性のオタクも存在するのだと示すために生まれたのではないかと思われる。しかし、現状では「女オタク」という言葉は、主に「(異性愛)女性向け」、つまり男性の演者やキャラクターがメインのコンテンツの女性のオタクのことを指して用いられているように見える。

それに対して、「(異性愛)男性向け」、つまり女性の演者やキャラクターがメインのコンテンツのコミュニティでは、女性ファンを「女ヲタ」と名指すことがある。ただ、これはもともとは女性のオタクが自ら進んで自認として用いるものではなかった。この語は、圧倒的に男性のほうが多い「男性向け」コンテンツのオタク現場に「女がいる」という事態を男の側からおもしろがったり、ともすればそうした女性を蔑んだり見下したりする目線から生まれた言葉だと考えられる。よって、「女ヲタ」という語は蔑称としての出自を拭いきれていない。とはいえ、最近では「男性向け」コンテンツの女性ファンが自分たちのことを表すときに、「女ヲタ」と自ら名乗ることも増えてきた。

そんな「女ヲタ」たちによる「女が女を推す」ことの実践については、体系化できるような言説の蓄積がまだあまりない。しかし、フィクション作品において「女ヲタ」が描かれる機会は増えている。たとえば、漫画としては平尾アウリ『推しが武道館いってくれたら死ぬ』、小説としては松田青子『持続可能な魂の利用』や年森瑛『N/A』、ドラマとしてはNHKドラマ『だから私は推しました』などが存在する。また、「女ヲタ」たち自身による語りやエッセイを目にする機会も増えた。

そこで、本報告では、上記のような「女ヲタ」にまつわる資料を分析することで、「女が女を推す」という実践の内実について検討したい。その際には、こうした実践に介在するメディア環境や、こうした実践にまつわる困難として横たわる異性愛主義や家父長制についても、議論の俎上に上げる予定である。

【参考文献】

いなだ易,2022,「「ハロプロが女の人生を救う」なんてことがある?」香月孝史・上岡磨奈・中村香住編著『アイドルについて葛藤しながら考えてみた――ジェンダー/パーソナリティ/〈推し〉』青弓社.

上岡磨奈,2020,「アイドルを研究する女ヲタのまなざし――えりぴよの視線の先へ」『ユリイカ』2020年9月号 特集=女オタクの現在.

中村香住,2020,「「女が女を推す」ことを介してつながる女ヲタコミュニティ」『ユリイカ』2020年9月号 特集=女オタクの現在.

てぱとら委員会,2020,『いちいち言わないだけだよ。』

報告番号318

私はこれまで若者に対する調査を複数行ってきた。最も力を入れて取り組んできたのは、〈ヤンチャな子ら〉と呼ばれる男子高校生たちが大人への移行プロセスを分析する研究である(知念 2018)。この研究では、〈ヤンチャな子ら〉という集団のメンバーが、工場労働のような比較的安定した仕事に就いていく者たちと夜の仕事や違法就労といった相対的に不安定な仕事に就いていく者たちに分かれていくこと、そして、その分岐に社会関係的な資源が大きく関わっていることを明らかにした。本報告の関心にひきつけると、その際に重要なのは、社会関係的な資源の多寡が、諸個人の生育歴と密接に関わっていたということである。すなわち、親世代からそこに住んでいる上に、生まれてすぐの頃から地元で育っているケースの場合には、地元の社会関係に恵まれていて、そうした社会関係を介して安定した仕事に就いていく。それに対して、さまざまな事情でその地域にたどり着いたケースでは、親子ともども社会関係的な資源が乏しくなりがちであるため、安定した仕事を紹介してくれるような友人・知人がいない。その結果、その場その場の判断で職を転々とせざるを得ず、不安定な仕事へと水路づけられていく。この調査から見出されたのは、2010年代の若者にとっても社会関係が生まれによって規定されていることを示唆するような知見であった。

その後、取り組んでいる調査として、東京都市圏のX地域の親子調査がある。この調査では、X地域に居住している17歳の子がいる世帯の中から無作為抽出で1,000ケースを取り出し、その親子を対象にした質問紙調査・インタビュー調査を行っている。この調査では、ブルデュー派の階級分析(Bennett et al. 訳書 2017)を手がかりにして、親を対象にした質問紙から学歴、世帯年収、居住年数、相談相手などの変数を取り出し、多重対応分析を行うことで社会空間を構築した。その結果、資本の総量を示す1軸と資本の構成を示す2軸が抽出された。興味深いのは、資本の構成を示す2軸が、経済・文化資本と社会関係資本の対比になっていたことである(知念ほか 2022)。詳細は当日報告するが、この結果は、日本社会の生き方のパターンを三つ(「大企業型」・「地元型」・「残余型」)に分けた小熊(2019)の知見と重なっている。インタビュー調査は現在進行中であるが、多重対応分析によって得られた社会空間上の位置を意識しながら、親子それぞれに、普段の生活、学校生活、進路選択、社会関係などについて尋ねている。当日の報告では、〈ヤンチャな子ら〉調査の延長上にこのX地域での親子調査を位置付け、高校生の社会関係のあり方が、社会空間上の位置とどのように対応しているのかを探ることにしたい。

【参考文献】

Bennett, T., et al., 2009, Culture, class, distinction. Routledge.(=2017, 磯直樹ほか訳, 『文化・階級・卓越化』青弓社。)

知念渉, 2018, 『〈ヤンチャな子ら〉のエスノグラフィー ヤンキーの生活世界を描き出す』青弓社。

知念渉ほか, 2022, 「都市で育つ/育てる――親子への量的・質的調査に基づく社会空間の素描」『日本教育社会学会 第74回大会 発表要旨集録』。

小熊英二, 2019, 『日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学』講談社。”

報告番号319

前述の生殖補助医療法には、2022年8月現在、第三者が関わる生殖補助技術の利用に関する規制は何も記述されていない。そのため、日本産科婦人科学会の「見解」(ガイドラインに相当)が、実質的な規制として機能している。ただし、この「見解」は不妊への対応策、つまり不妊治療として生殖補助技術を応用する際の規制であり、不妊治療以外での生殖補助技術の応用を想定してこなかった。

そのため、誰が第三者が関わる生殖補助技術を使えるのかについては、日本産科婦人科学会の「見解」は、夫婦に限ってきた。1983年(日本初の体外受精による子どもが誕生した年)の学会見解では、子どもをもとうとするカップルが、自分たちの配偶子によって生殖補助技術を用いる際には、「婚姻しており」、その確認のために戸籍等の文書提出が要求されていた。2006年には「婚姻しており」という記載は残しながらも、文書提出を不要にした。さらに2014年には、「婚姻しており」という表現を削除した。その理由として、「社会情勢の変化により夫婦のあり方に多様性が増した結果,医療現場ではいわゆる社会通念上の夫婦においても不妊治療を受ける権利を尊重しなければならない」との判断によることが説明された(日本産科婦人科学会 2014)。ところが、日本産科婦人科学会の見解が出されている提供精子による人工授精では、「被実施者は法的に婚姻している夫婦」と記述されたままで変更はなされなかった。

第三者が関わる生殖補助技術を用いて子どもをもつことが想定されるのは、以下の5項目に分類される。

(1) 自己の配偶子や子宮などの生殖器官では妊娠・出産が難しい疾患や障碍のある人

悪性腫瘍等による性腺の除去手術や放射線・化学療法の影響、性分化疾患によって、自己配偶子が得られない場合や生殖に使えない場合が想定される。生殖につながる性交ができない場合も生殖補助技術を用いた妊娠・出産を試みることがある。その他に、内部生殖器の形成不全も自己の配偶子がない場合には第三者が関わる生殖補助技術が利用されている。子宮がない場合には代理出産か子宮移植が実験的に行われている(日本では、臨床研究が許可された段階)。

(2) 性的少数者

女性同性カップルが精子提供を受けてDIYの人工授精によって妊娠する方法は約半世紀の歴史がある。近年は、人工授精より妊娠率が高い体外受精、顕微授精が使われることもある。男性同性カップルの場合には卵子提供と代理妊娠・出産を第三者に依頼する必要がある。さらに、社会的・法的に性別変更を希望する人には、日本では生殖腺の除去が要件になっているが、それが人権侵害であるという考えから生殖腺の除去を必須としていない国が増えている。そのため、精子を有する女性によって女性パートナーが妊娠・出産できる場合があり、卵巣や子宮を有する男性が妊娠・出産することも可能になっている。

(3) シングル女性

女性同性カップルと同様に提供精子による人工授精、体外受精、顕微授精を用いて妊娠・出産が試みられる。シングル男性の場合には、男性同性カップルの場合と同様に卵子提供と代理妊娠・出産を第三者に依頼する必要がある。

(4) 加齢

加齢によって生殖補助技術に用いる卵子や精子の採取ができなくなったり、妊娠しても流産を繰り返す場合がある。20年ほど前には、加齢によって子どもができないことは、不妊とは認識されてこなかった、現在、加齢による場合には、第三者からの卵子または精子提供による妊娠・出産が国外で増えており、国内での希望者が増加している。

(5) 遺伝性疾患等

自己の配偶子による妊娠・出産を避けたい人は第三者からの提供配偶子を利用する場合がある。自己の配偶子を用いて体外受精後や妊娠後に、着床前検査・診断、出生前検査・診断を行ってから、妊娠・出産する場合がある。

不妊治療を行って子どもを得た人たちは、理想の家族として夫婦とその“血がつながった子”を想定することが少なくない。その子どもは第三者から提供された配偶子を用いていたとしても親に似ている子を望む人が少なくない。その結果、配偶子の提供者や代理出産者は「人」として存在して欲しくない、親密な関係を望まない人が少なくない。しかし、生まれた子どもは配偶子の提供者や代理出産者について知りたがり、関係を築こうとする場合もある。

知人から精子の提供を受けて子どもをもったシングル女性や女性同性カップルが精子提供者と親密な関係を結ぶ場合もあれば、「生物学的父親」が家族に介入することに苦しむこともある。これは、人工授精しかない時代からの古典的な問題である。そのために、配偶子を受け取った人が生殖に関わった第三者を“脱人間化”(南貴子 2010)したり、配偶子を提供した人が「あげたのは単なるモノ」なので生まれた子どもと関係をもちたくないとする(柘植 2022)場合もある。

生殖補助技術の応用をめぐる規制を策定する者の「親」あるいは「家族」に対する価値観は、第三者が関わる生殖補助技術を誰が使えるのを決めるだけではなく、この方法によって生まれた人たちが主張する生殖に関わった第三者について知る権利の議論にも大きく影響する。精子や卵子提供を通して、あるいは提供配偶子で生まれた人たちのhalf siblings(半分兄弟、配偶子提供者が同一の人たちを指す)が親密な関係を築くこともある。これまでの調査結果から具体的事例を紹介し、生殖補助技術を使う人の条件、法律、そして生殖補助技術が「親密性」を核家族以外にもたらした事例等を紹介しながら、親、子、家族について考察し、議論したい。

報告番号320

本報告は、生殖補助技術を利用する男性当事者や、そうした患者と日々向き合っている医療関係者への質的調査に基づき、生殖補助技術により男性の当事者性が顕在化することになった男性不妊と(出生前診断を経た)選択的中絶の2つのトピックをとりあげ、そこで親密性を再定義する実践がいかにおこなわれているのかを考察する。分析の対象は、出生前診断を検討/実施した男性当事者10名、男性不妊の専門医4名(泌尿器科医3名、産婦人科医1名)、母体保護指定医を中心とする産婦人科医12名、助産師2名、女性当事者2名、その他医療関係者2名の計32名の語りである。

本報告が当事者の語りにくわえて医療関係者の語りを重視する理由は、医療関係者も社会のなかで生活するアクターとして、その日々の診療の実践がジェンダー規範の維持・強化と無縁ではないからだ。生殖補助技術を扱う診療の場面で、医療関係者と患者は一般的なジェンダー規範にもとづいて相互行為を実践しながら、ジェンダー規範を再生産・強化している。同時にそうした彼ら/彼女らの振る舞いは、社会的に受け入れられているジェンダー規範に基づいて評価されてもいる。ジェンダー規範は、医療関係者と患者の相互行為で成り立ち強化されていくものだとしたら、男性不妊や(選択的)中絶において医療関係者がどのようなジェンダー観で患者に接しているのかを明らかにすることは、技術を利用する当事者の意識と同じくらい明らかにするべき課題といえる。

本報告は、既存の親密性の規範に混乱や葛藤をもたらしかねない上記2つのトピックをめぐる生殖補助技術の実践の場において、いかなる親密性を再定義する実践が行われているのかを当事者や医療関係者の語りから明らかにする。同時に、こうした新しい実践が、これまでの社会学の親密性をめぐる議論にどのような捉え返しを促しているのかを考える。そのうえで、生殖補助技術の普及により〈生殖の当事者〉とは誰であるのかが改めて問いとして浮上している現状を指摘し、そこで生じている新たな論点と争点を整理することで、報告当日は問題提起につなげたい。

謝辞

JSPS科研費 若手研究(B)17K13855、若手研究20K13671、挑戦的萌芽研究16K13410、基盤研究(B)20H04449の成果の一部である。

報告番号321

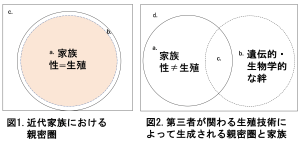

しかし、人々は、近代家族イメージに固執すればするほど、近代家族を超えていく実践に向かっていくというパラドクスが生じている(和泉2015)。精子や卵子の提供、代理出産などの第三者が関わる生殖技術(以下「第三者」)は、しばしば国境を超えて利用され、家族の“多様性”を推進している。

「第三者」の中で最も古くから行われてきたのが精子提供である。かつてドナーは「匿名」が大原則であった。しかし、近年、配偶子提供の匿名原則は、大きく揺らいでいる。その背景には、①当事者からの「出自を知る権利」の主張と、ドナー情報の公開を前提とした法制度化、②自宅でできる遺伝子検査の普及、③異性愛カップル以外の人々による家族形成、がある。

「第三者」の匿名原則が崩れたことにより、テリングの重要性が前景化した。そして、子供が事実を知ることを前提に、ドナーや代理母をどのような存在として位置づけるかが課題になった。匿名性が前提としていたのは、遺伝的父母とその子から構成される核家族を擬制することであるが、テリングが必須となった現在、ドナーや代理母の存在は可視化され、両者の交流も可能になるなど、拡大家族のような関係が現れつつある、とされる。

テリングは、嘘のない親子関係を築くのに必須であるとされ、現在、「第三者」で親なろうとする人々/なった人々は、テリングを強力に推奨する言説に取り囲まれている。テリングが不可避とされるようになった現在、家族の境界をめぐって、当事者においてどのような実践が行われているか? テリングはポスト近代家族にむけた親密圏の再定義として位置づけられるのかもしれない(図参照)。

図1.近代家族では、性と生殖が原則として一致する(a=b)。b.は、例外的に家族の外にも性(婚姻外の性)や生殖(婚外子)が存在しうることを示す。c.はそれ以外の親密な他者。

図2.家族内部に遺伝的・生物学的関係を持つ第三者が侵入している。c.を隠蔽する方法(近代家族規範を維持)と、オープンにする方法(親密圏の再定義)が存在する。テリングは、親から子へと反復的になされることによって、第三者の存在を家族の外部として定義しようとする。家族の外部に、生物学的背景を共有する他者との(親密な)関係が生じうる。

Back >>